Caminhada de mãe e filho

11 de Outubro de 2017, por Evaldo Balbino 0

Ilustração Elimar do Carmo

Lino sobe com a mãe pela cidade. Vão buscar o pente de tear que dona Lucília fez. E o menino vai feliz. Quer ajudar no carregamento daquela peça cheia de palitinhos de bambu fincados ao longo de duas réguas paralelas de madeira. Entre os palitinhos passam fios que se cruzam com tiras de retalho e fazem nascer tecidos, quenturas para os frios das pessoas e beleza para todas as vidas carentes de beleza. Não querendo deixar o garoto sozinho em casa, a mãe o leva consigo, protetora.

Depois do Largo do Rosário com suas majestosas árvores, os dois passam defronte da delegacia de polícia. E o medo de sempre da cadeia, palavra forte e opressora. Dizem que somente as pessoas más é que vão parar ali, mas o vislumbre de se prender alguém como se prende na gaiola um pássaro deixa ressabiado o menino. Asas são para voos; corpos pedem passagem para a liberdade da vida. E uma cadeia prende essa liberdade, ata-a com nó desumano, rijo, apertado e impiedoso.

Ambos caminham agora pela avenida central, e a porta austera dando entrada sombria para um corredor que leva ao consultório odontológico do Antônio Resende. As paredes caiadas de branco, um cheiro de flúor que atravessa as narinas, os poros da pele, os medos das pessoas diante do barulho de um aparelho polindo dentes ou do bisturi rasgando a gengiva, buscando pela dor a saúde de uma boca ávida de vida. No centro de tudo uma cadeira grande, reclinável, onde se pode, mesmo sofrendo, sonhar com um sorriso mais limpo, uma vontade de beijo e falas longas e claras, sem peia nenhuma.

Mais adiante, depois da Limpadeira do Vantuir, o encontro. A mãe para com uma pessoa e entabulam uma conversa. É o monsenhor Nélson. Amenidades se trocam sobre a tarde que se estende num vento lerdo e calmo, sobre pessoas que faleceram recentemente, sobre a vida mesma ao rés-do-chão. Comentam até sobre os dias longos que se tecem, mas que mesmo assim são curtos para tanta coisa a se fazer.

O garoto fica olhando intrigado para o padre, esperando da mãe uma explicação do que ele não entende. Como os dois adultos continuam conversando num esquecimento da existência dele, seu corpo infantil, então, resolve alardear sua presença. E entra na conversa alheia, fazendo-se comparte daquele encontro, querendo indagar sobre coisa muito importante. E comenta sem receios: “Mãe, nunca vi mulher de cabelo raspado e com voz de homem!!”.

A genitora sofre de vergonha. O rosto queima e não titubeia na decisão de ralhar com o filho. Vai logo chamando atenção de sua cria. Sem violência, sem agressão física. Mas com autoridade.

O monsenhor, amável, lento, paciente. Sorri para o garoto, afaga-lhe a cabeça indomável e lhe sorri também com as mãos. Em seguida diz à mãe que ela precisa ter mais atenção com a vida religiosa da família, levar mais os filhos à igreja.

A mulher pede desculpas e concorda com as palavras conselheiras. O padre avança em sua caminhada, sem saber que a mãe leva o menino sim, e muito, para a igreja. Contudo não é um templo com homens vestindo batinas ou batas. O que o garoto sempre vê são homens de terno e gravata, faça sol ou chuva. Um terno de fazer suar um pobre corpo no calor dos trópicos.

Então a mãe continua com seu filho na direção da Praça Professora Rosa Soares Penido. Vão para o Canela, lá onde mora dona Lucília, a fabricadora de pentes de tear. E vai explicando ao garoto quem é aquele homem, fala da sua importância para a cidade e para os fiéis que ele pastoreia. E diz também do uso da batina, do que representa toda aquela compostura de um homem que fala em nome de Deus. “Mas ele também sua, mãe?” – interroga o garoto, querendo saber e se mostrando importante por não ter dito “soa” como muitas vezes dissera e sofrera risos de pessoas que se achavam mais sabidas do que ele.

A mulher não entende o porquê da pergunta e o questiona sobre ela. “Aquela batina parece ser quente”, responde o filho. Rindo bem alto, com vontade mesmo, a mãe diz que sim, que o padre sua, é ser humano como todo mundo.

Numa careta, então, Lino reafirma sua ideia de ser aquilo tudo muito chato. Pra que terno e gravata, pra que batina e sapatos duros e fechados num mundo onde o Sol derrete seu fogo sobre as pessoas? Isso não é certo. Isso também é cadeia, é prender as pessoas numas grades duras, de ferro. Pensa essas coisas, porém não diz mais nada. Só vai pensando rua abaixo até o Canela. Pensando um pensamento longo, largo como os fios da vida.

Geografia entre brumas

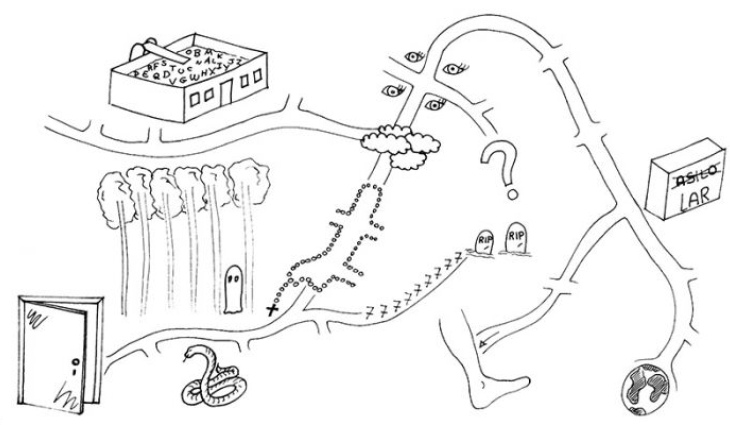

15 de Setembro de 2017, por Evaldo Balbino 0

Ilustração Elimar do Carmo

Hoje me deu uma saudade danada. Dessas que não se explicam, mas que nos tomam de um jeito inopinado, sem mais nem menos. Saudade dos inícios de minha vida. Mas nada de apenas cantar o passado, nada de ver nele somente várzea e ar amigo, raízes lindas e verdes de fazer o hoje secar-se como palha seca. Não. Nada disso.

Lá eu via pessoas, bichos, plantas e coisas. Todos lindos, mas também sofridos. Cada uma vivendo do seu jeito, nas alegrias e dores do existir. As pedras caladas, sentindo. O sol se indo do outro lado das planícies, bem para lá das lajes, o miradouro de pedra. Cachorros de rua ou não, que muitos deles, mesmo morando em casas, vagabundam pela rua sem destino, numa liberdade de fazer gosto, mas também numa judiação de dar dó. É que muitos males grassam pelas ruas: pouca comida, lixo estragado, pés humanos sem piedade, carros que atropelam e seguem seu rumo sem ajudar o corpinho estendido no chão.

E as pessoas pelas ruas poucas, tortas, ora subindo, ora descendo. E no andar uma vagareza da vida, ou então uma pressa também vital, porque às vezes saímos atrasados de casa e temos que correr, andar a passos largos, mesmo não havendo lotações e trânsito difícil.

O Tijuco era a porta primeira da minha entrada na vila. Nome mais velho, primogênito. Hoje já é outro. Os nomes mudam, meu Jesus! Temos a necessidade forte de cambiar. Renomear se parece com reviver.

Na Várzea eu assentei meus pés. As matas não tinham fim. O eucaliptal levava até a casa da Dinha, com direito a encontros terríveis e atraentes: uma cobra ancestral morando perto da Fonte da Ia e a alma penada de um homem, antigo morador daquelas bandas, quase sempre esperando em cima da pinguela. Mas esse homem esperava não era para fazer mal nenhum. Ele só desejava mesmo era ter companhia, a certeza de que na vida, mesmo morta, não existe solidão plena. Nem mesmo a cobra era má, assim na essência. Podia até morder se fosse necessário. Ela ficava escondida numas lajotas e só ia na Fonte da Ia para beber água, fios de vida. Podia ser até bonita a serpe! Secular, antiga como as raízes de nossos medos e sonhos. Antiga e boa, creio. Eu, porém, é que nunca queria vê-la. Só de ouvir falar dela já bastava. A palavra não é a coisa, graças a Deus!

Depois a Nova Resende, antes chamada Serra do Urubu. A Rua Sete subindo, e os dois cemitérios em silêncio entre muros. Sibilinos e traiçoeiros. A Rua Sete me levando para a morte inevitável, mas a Rua do Rosário me salvando do escuro, me fazendo olhar para o alto, para as nuvens remidoras.

O Beramuro era desconhecido. Fui lá só uma vez, numa reserva florestal linda, para namorar bichos e árvores.

No Expedicionários a Escola Conjurados, o prédio me esperando para um mergulho sem fim nas letras, nas ciências.

O Centro vivia também em quietude. Os Quatro-Cantos eram quatro olhos vendo tudo. A Escola Assis Resende, edifício antigo, pomposo para mim, também existindo para abrir meus olhos.

O Canela mais para baixo, nuns desejos de fuga da cidadezinha. Lá eu via uma igrejinha cujo nome era bíblico e me transportava para a antiga Filadélfia. Mas tinha o Asilo, nome hoje não aceitável, mas que não deixava de ser asilo.

A estrada de terra, mais lá embaixo, saindo para o Varginha, para o Morro das Pedras, para o Barracão que até hoje ainda não conheço.

O asfalto levando para bandas que eu não sabia. E um desejo grande, naquela época, de que o mundo inteiro me chegasse pela estrada asfaltada através dos mensageiros ônibus e caminhões. Naqueles anos eu não pensava em aviões, que eram apenas cruzes passando vez em quando pelo céu.

Lá na várzea, meus pés plantados. A terra vermelha do chão virando barro em dias de chuva, as piteiras cercando a chácara da dona Trindade e contendo as assombrações pousadas em goiabeiras e mangueiras. Só de vez em quando aquelas aparições desciam das árvores e andavam meio que levitando, bem perto do chão, pelas ruas da minha infância. É que a criançada, numa algazarra celestial dos infernos, espantava as pobres almas penadas. Nem depois de saírem da matéria morrível (este corpo cansado, vaso feito para quebrar-se), as almas vagantes tinham sossego. Criança é bulício, e morto quer sossego.

Eu, no entanto, não estou morto ainda. Por isso não quero e não posso sossegar. Os nevoeiros vão aumentando, que eles não faltam em muitas madrugadas da minha cidadezinha. A neblina, a poética e bela bruma, vai se adensando com o tempo. Mas eu construo visões de memória e palavra. Ando através da cerração que não cerra meus olhos.

Comer o nome, ler a comida

10 de Agosto de 2017, por Evaldo Balbino 0

Ilustração Elimar do Carmo

Nome pega e todo mundo sabe disso. Estudiosos da linguagem podem até falar que as palavras são arbitrárias, que são roupas que se vestem e que se desvestem em diferentes culturas. Não estou aqui para negar a ciência da linguagem. Mas a experiência é a base da vivência, e por isso não deixo de sentir que as palavras são as caras e as almas dos objetos que elas nomeiam.

Nome de pessoa, por exemplo. A gente conhece alguém e nunca mais consegue separar o nome da cara. Tentem trocar o nome de uma pessoa conhecida, e vocês verão que tristeza, suas mentes buscando perceber aquele rosto com outro nome. Isso não desce de jeito nenhum por goela abaixo. No final das contas, a cara do fulano tem a cara do nome dele, o rosto da beltrana é o seu próprio nome. Imaginem, por exemplo, se tenho há anos uma vizinha chamada Dulce, e de repente me chegam e dizem que o nome dela é Lourdes. Aí minha cabeça entra em parafuso e minha teimosia antiga não deixa meus olhos verem Lourdes onde sempre viram Dulce.

E com comida o mesmo acontece. Alguém já viu macarronada com cara de feijoada? Ou arroz parecendo angu? De jeito nenhum! A comida também vai ganhando a cara do seu nome. E assim vamos pondo cada coisa, cada comida em seu lugar. Batizamos tudo, e os nomes de pia vão seguindo pela vida afora, entranhados nas coisas.

Quando criança, eu levava tão a sério esse negócio de nomes, que cismava demais da conta com alguns nomes de comida. Porque os nomes têm cara, podem ter certeza.

Churrasco era coisa incômoda. Para menino acostumado que eu era lá na roça a ver cana moída nos engenhos, inevitavelmente churrasco me fazia pensar em bagaço de cana. Não me perguntem por que tamanha confusão. Era ouvir falarem em churrasco, me vinha na mente aquele monte de cana triturada, a montanha de bagaço no canto do terreiro.

Vaca atolada, nem se fala. Um dia meu tio falou que fora num restaurante em São João del-Rei e que lhe serviram esse nome esquisito. Fiquei pensando numa vaca atolada de verdade. E como eu só a tinha visto atolada em brejo uma vez na casa dum primo, então fui imaginando meu tio comento barro fedido com uma vaca dentro.

Nhoque, nem pensar! Como eu faria para comer essa coisa, ouvida só de nome porque nunca a tinha visto? Palavra esquisita. Parecia que eu é que seria comido por nome tão glutão assim. Via-me diante do prato e, de repente, NHOC!!! Adeus, menino guloso!

Mamãe dizia que dava muita comida boa ao lado de corregozinhos. Um dia ela falou que iria cortar Serratucano para o nosso jantar. Fiquei com medo do nome. Parecia algo que serrava tucano. Uma ave tão bonita não podia morrer daquele jeito violento que o nome da guloseima prenunciava. Só fui ficar tranquilo depois que vi que o dito cujo apanhado por mamãe era um brotinho mais ou menos que nem broto de bambu.

E por falar em serrar, desde muito cedo comecei a conviver com a serralha. “Muito amarga”, minha irmãzinha reclamava. O nome era feio, pois me fazia pensar em algo que cortava, que podia nos serrar em vários pedaços. Mas depois que eu vi que os vários pedacinhos eram a própria serralha que mamãe cortava, uns filamentos fininhos de dar gosto que nem chuva fina gostosa, nunca mais pensei coisas tortas dessa verdura. E passei até a amá-la quando comida com angu e macoco em panela de ferro.

E o pé-de-moleque, o que fazer com esse nome? Quando bem pequeno mesmo, eu não ia a festas juninas. Somente depois, lá pelos sete ou oito anos, é que comecei a ir. Eram as festas da escola. E que espanto tive quando me falaram do pé-de-moleque! Imaginei um pé de criança sendo comido. E um horror tomou conta de mim. Só depois é que fui ver que se tratava de um doce gostoso e tentador.

Falando assim desses nomes de comida, uma vontade de comer exatamente tudo isso me assalta. E aí lembro (e como lembro!) de pamonha, daquela que se fazia na minha região, massa feita de fubá e assada em folha de bananeira. Gostava de comê-la, mas não gostava do seu nome. E isso porque ele me fazia lembrar quando meus irmãos gritavam comigo: “Ê, pamonha, anda mais rápido com isso!”, “Você é lerdo mesmo, hein, pamonha!”. E então o nome me atazanava, me dava raiva. Mas a pamonha assada, essa me fazia ser feliz, me dava entradas para o Paraíso, para esse nome bonito e florido, um bom lugar para se viver.

O boi não é marido da vaca

13 de Julho de 2017, por Evaldo Balbino 0

Sei que os bovinos não se casam. Felizes eles, pois não criaram instituições que tornam os humanos atabalhoados e preocupados com cerimônias prazerosas mas cheias de trabalho. Os bois e as vacas se olham, se roçam, se acasalam. Simplesmente vivem a vida sem muitas invenções.

No entanto, como viver é também carregar cruzes, esses quadrúpedes pagam lá o seu preço. Desde os tempos antigos têm servido ao homem que muitas vezes os trata sem o devido respeito.

Já eu os respeito demais da conta. Gosto de vê-los ruminando no pasto, numa paciência maior que a de Jó. E olha que, mesmo sofrendo, não apelam para Deus, não questionam nada. Pelo menos é isso que meus olhos e ouvidos humanos acham. As vãs certezas humanas. Os achismos. E enquanto vou achando, fazendo deduções apoiado em minha duas pernas, os bovídeos vão pastando sobre duas patas e dois pés. E seus olhos olham os pertos e os longes, estendem-se pelas campinas silentes, às vezes mugindo e outras dormitando, as pálpebras cerradas para espreitar o silêncio do mundo.

Amo os bois e as vacas. E os bezerrinhos, nem se fala! No início meio molengos, quando recém-nascidos. Uma graça de lerdeza que me faz apaixonar. Depois a esperteza, perdendo somente para os cabritinhos.

Não tenho receio do gado do mundo. Só não uso roupa vermelha quando passo perto de seus corpos rijos, olhos arregalados e orelhas em pé, atentas. E isso não é mito. É verdade. Certa feita, num hotel-fazenda perto de Belo Horizonte, quando vários professores da universidade onde trabalho estávamos num seminário interno, um grupo de colegas fomos indo para a área gourmet na hora do almoço. Atravessávamos uma trilha de pedrinhas no meio do pasto. Uma professora passou perrengue com suas roupas de um vermelho escancarado. Se não fosse o resto do grupo para tapar a presença encarnada daquela mulher, ela teria sido um alvo perfeito de uma vaca furiosa.

Volto a dizer: o boi e a vaca não se casam. Uma vez, porém, quando eu era adolescente lá em 1990 na Escola Conjurados Resende Costa, como teria gostado que eles fossem casados. Melhor ainda: teria adorado se eles fossem um ser só, inseparável. Nem adiantaria que fossem simplesmente o macho e a fêmea de uma família de mamíferos. Explico o porquê dessa minha insanidade.

A professora de História, Elzi Reis, trabalhava conosco a sociedade hindu. E eu me empolgava com o livro: as ilustrações me mostrando um deus de faces e braços, poderoso para criar e recriar o mundo com a beleza de uma flor de lótus (a pura beleza imperecível), a arquitetura sublime e as vestimentas exóticas para mim. Lembrem-se: estou falando de uma época em que não tínhamos internet, essa coisa toda de acesso fácil e rápido às informações do mundo todo dia e toda hora, até mesmo lá dentro de nossa casa com um simples aparelhozinho. Não, não tínhamos.

E me apaixonei, não me esqueço, pela foto da escultura grande de uma vaca, e outra foto ao lado (na mesma página do livro) de uma vaca de verdade sendo abraçada por um homem. E a professora falava que os indianos tinham a vaca como animal sagrado, não comiam sua carne e não a maltratavam. Então me deu vontade, ali mesmo na aula de História, de morar na Índia, de conviver com essa existência sagrada sobre quatro apoios, com seu leite farto para bezerros tenros e cheios de vida. Essa vontade me deu até desejos de Paraíso, aquele mítico e perdido lá nas eras adâmicas, onde todos os seres viviam em paz entre si.

Esse meu desejo, porém, sofreu um primeiro golpe uns quinze dias depois. A professora nos aplicou uma prova sobre as sociedades estudadas. Numa questão de V ou F, afirmava-se num item que o boi era o animal sagrado da Índia. Marquei um V ali entre os dois parênteses, crente de que estava certo, certíssimo, numa inabalável certeza como a que me faz segurar nas vestes ardentes de Deus.

Uma vez entregue a prova corrigida, meu desapontamento. Eu tinha errado a atividade. Como podia esse negócio de a vaca sim ser sagrada e o boi não!? Alguma coisa errada havia naquilo. Não que eu achasse que a professora e o livro estivessem errados. Mas também não aceitava que animais da mesma família fossem considerados à parte. A Taxonomia não me salvava de desilusões. Esse fato só serviu para eu achar muito complexa a humanidade e para insistir, outra vez e às minhas expensas, no sonho de que o boi e a vaca são um só corpo vivendo na plenitude de um campo paradisíaco. Um campo sagrado e imperecível.

Lico do Iote

16 de Junho de 2017, por Evaldo Balbino 0

Ilustração: Elimar do Carmo

Seu nome de pia era Alício, mas o chamavam Lico. Já as línguas escarninhas proferiam Lico Pacote, alcunha perversa das ruas quando queriam bulir com o homem. Era de família de lenhadores, que vendiam lenha rachada e carregada em lombos de burro. Mas ele, o Lico, além de rachar lenhas em algumas casas, vivia de vagar pelas ruas de Resende Costa, sem tino e sem rumo.

Magro e de barba rala, quase sempre descalço e de saco nas costas, levava bugigangas desconhecidas por nós. Errava com roupa larga, um cinto segurando a largura para que ela não caísse. De paletó ou camisa sem mangas, usava ora um chapéu ou boné, ora nenhuma proteção na cabeça. Ia sempre seguido de cães, os seus melhores e quiçá únicos amigos. De dois me lembro bem: Cirica e Cheiroso.

Carregava seu saco e não se desfazia dele para nada, nem mesmo quando se exaltava contra as pessoas que o molestavam. Errava pelas ruas ensimesmado. No seu mundo, mas não em silêncio. Seu corpo andarilho ia xingando ou conversando, falando coisas sem nexo, ora com alguém que o havia irritado, ora com alguma pessoa que talvez nunca existira.

Entre os que zombavam dele, estavam muitas crianças em sua teatral falta de maldade. E faziam isso de longe, pois tinham medo. O homem vitimado revidava diversas vezes com pedradas impiedosas.

Três cenas me marcaram nas muitas vezes em que o vi.

Uma foi quando eu estava na sala de minha casa, vendo algum filme na tevê. De repente um estrondo, um estilhaçar de vidros esparramando-se pelo chão. Uma pedra invadira o quarto de hóspedes ao lado e tinha vindo das mãos do Lico. Nervoso lá na rua, ele vira o meu cunhado rindo à janela. E no riso lera uma chacota. Então o ato desvairado. A pedra atingira em cheio a vidraça. Meu cunhado jurou de pé junto que nada fizera. E isso perante os olhos bravos do meu pai.

Outra feita, minha irmã e eu voltávamos do centro da cidade. Quando passávamos ao lado do barranco de lixo, na entrada de nossa rua, vimos crianças se engraçando com o Lico. Ele, de súbito, agarrou pelos cabelos uma garota. Minha irmã ficou trêmula, vermelha, e ameaçou chamar a polícia. Lico deixou a menina sem modos. Obedeceu à minha irmã como um filho, resmungando, obedece a sua mãe.

A terceira cena foi na Escola Conjurados. Estávamos na sétima série. Um professor tinha se atrasado, e ficamos aguardando em sala. Alguns alunos, porém, acabaram indo para o corredor que dava para a rua. E lá fora, o Lico nervoso, injuriando o ar que materializava algum malfeitor. Do outro lado da rua, as casas de São Vicente. E entre elas e a escola, o homem em sua fúria. Os colegas fora de sala começaram a mexer com ele, berrando repetidas vezes “Ô, Lico Pacote!”. E os alunos gritavam e davam risadas escarnecedoras, escancaradas. A exaltação do homem aumentou, e ele começou a jorrar pachouchadas que excitavam ainda mais os seus carrascos. Não saciado com os palavrões, e vendo os garotos na persistência, foi pegando pedras e atirando-as contra o colégio. A meninada, trêmula, correu para a sala, mas com uma alegria trocista nos corpos. Na rua, alguém da escola foi acalmar o Lico. E logo depois a orientadora educacional entrou arrebatada na classe, puxando orelha de turma tão desrespeitosa.

A derradeira notícia que tive do Lico, muitos anos depois, foi que ele faleceu numa tentativa de fuga do lar de idosos em que fora recolhido tempos antes.

Lembro nestas linhas que em 1987 se constituiu no Brasil o 18 de maio como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Essa é justamente a época de que extraio as memórias que tenho do Lico, reconstruindo-as. Tal dia foi instituído numa busca por uma sociedade sem manicômios e preocupada com os direitos das pessoas com transtornos mentais. Porém não basta “derrubarmos”, quando possível, muros de instituições psiquiátricas que privam os pacientes de viverem na sociedade. Não adianta isso, se não combatermos os preconceitos que nela mesma brotam como erva daninha.

Muitas pessoas caçoavam do Lico sim, mangavam de um homem que se destacava da maioria. Ele explicitava nas ruas as diferenças que todos nós temos e que escondemos muito mais do que entre quatro paredes. As nossas diferenças que nos espantam, nós as guardamos no fundo lago de nós. Escondemos, acautelados, tudo o que em nós nos molesta. E isso porque é mais fácil ser igual a todo mundo. Seguir uma onda é mais confortável do que erigir nossos próprios movimentos.