Rota Lisboa (2, 2022): O encontro de dois impérios próximos do fim*

19 de Julho de 2022, por José Venâncio de Resende 0

“Os Europeus falam frequentemente sobre a alegada juventude dos países sul-americanos”, disse ele com grande tristeza na voz. “Nenhum deles percebe que somos irremediavelmente velhos. Somos mais velhos do que o mundo. Nada restou, ou pelo menos nada foi descoberto até agora que pertencesse aos que habitavam o continente há milhares de séculos. Há apenas uma coisa que há de ficar para sempre na América do Sul: o espírito de um ódio irrequieto. Vem da selva. Ataca-nos a mente. As ideias políticas de hoje estão ligadas às de ontem por nenhum outro elo que não o do perpétuo desejo de mudança. Nenhum governo consegue resistir porque a selva nos instiga a lutar. Neste momento, existe uma grande agitação em favor de um regime republicano. Pois bem, eles hão de o ter. Conheço demasiado bem o meu povo para tentar impor um derramamento de sangue desnecessário. Estou cansado. Os futuros presidentes que tentem manter a paz civil no Brasil.”

Este trecho faz parte do capítulo sete: “Um Grão-Duque por sua conta”, do livro Nós, Os Romanov – A história secreta de uma dinastia, de autoria do grão-duque Aleksandr Mikhailovich (editora Alma dos Livros, tradução de Francisco Silva Pereira, 1ª edição, Maio de 2021, Lisboa). Foi proferido durante uma conversa entre o Imperador D. Pedro II e o jovem grão-duque, subtenente da Marinha russa, primo e futuro genro do Czar Aleksandr III, em visita ao Brasil a bordo do navio Rynda em sua volta ao mundo.

“Alguns anos depois, o Brasil tornou-se uma república”, escreveu o grão-duque. “D. Pedro fez o que tinha prometido: abdicou voluntária e alegremente, deixando os seus nervosos sú(b)ditos ligeiramente surpreendidos com a dece(p)cionante facilidade da vitória.”

Na Rússia, a “morte prematura de Aleksandr III (em 1894) antecipou o eclodir da revolução (comunista) em pelo menos 25 anos”, relatou seu primo, ao se referir ao sucessor, o inexperiente Nikolai II. “Essa afirmação certamente não será do agrado dos historiadores marxistas, mas não podemos esquecer que um trono é tão forte quanto o seu pilar mais fraco.”

Voltemos ao início da narrativa do autor sobre a sua passagem pelo Brasil. “Um porto que desafia as arrogantes pretensões de Sydney, São Francisco e Vancouver. Um imperador de barba branca que discute o triunfo iminente da democracia. Uma selva que conserva a atmosfera da primeira semana da Criação. Uma rapariga (moça) de cintura estreita a dançar ao som de La Paloma. Estas quatro imagens ficarão para sempre associadas na minha mente à palavra ´Brasil´.” O autor admite mesmo que “pagaria quase qualquer preço para viver mais uma vez a emoção de me sentir arrebatado pelo espetáculo do belo Rio”.

O grão-duque conta que foi instruído por São Petersburgo a fazer uma visita oficial ao Imperador D. Pedro do Brasil. Era janeiro e o monarca se encontrava na sua residência de verão em Petrópolis, no alto das montanhas, “e um antiquado funicular aos ziguezagues encosta acima constituía o único meio de transporte”. Durou três horas a “aventura” na selva, entre árvores gigantescas e adensamento de plantas, palmeiras, lianas e “outros colossos”, miríades em luta pela existência, papagaios que gritavam, cobras que se arrastavam, pássaros assustados, grandes borboletas que se aparentavam “felizes”.

“Os meus companheiros – dois jovens tenentes do Rynda – benzeram-se quando, ao chegarmos ao topo da montanha, vimos o Sr. Ionin, o Embaixador da Rússia no Brasil. Por aquela altura, já começávamos a duvidar da existência de seres humanos naquele canto do mundo”, assim reagiu o grão-duque.

O primo do Czar russo disse que gostou muito do Imperador brasileiro “e, uma vez que ele não estava com pressa, passamos mais de duas horas no seu escritório despretensioso e confortável, com grandes janelas que se abriam para um vasto jardim onde inúmeros colibris se atarefavam em busca da sua refeição da tarde. Falamos em francês”.

“Quando estávamos prontos para partir – prossegue o grão-duque -, ele apôs-me no peito a cruz da Grande Ordem do Brasil. Apreciei a honra, mas admiti a preferência pela Ordem da Rosa, uma estrela de nove pontas numa coroa de rosas. Ele riu-se:

- A Ordem da Rosa é uma das nossas condecorações mais humildes. Praticamente todos a têm.

“Mesmo assim. Adequava-se melhor à minha ideia do Brasil. Chegamos a um compromisso e aceitei ambas”, resumiu o grão-duque Aleksandr Mikhailovich.

O jovem grão-duque passou os cinco dias restantes da visita na “fazenda” de um comerciante de café russo casado com uma nativa muito abastada, segundo suas próprias palavras. “A mulher de nosso anfitrião tinha duas sobrinhas que viviam com ela na fazenda. Eram ambas jovens, altas, esguias, de cabelo escuro e cintura estreita. (…) Qualquer rapariga a dançar ao som de La Paloma tocada numa viola num jardim tropical iluminado por pirilampos teria parecido linda a um rapaz enregelado pela neblina de São Petersburgo. Sucumbi aos encantos da mais velha – voluntária e avidamente. Talvez ela tenha gostado de mim; talvez quisesse apurar como o Brasil afeta um grão-duque russo. Nada poderia ter sido mais inocente do que aquele romance adolescente de uma ternura acanhada.”

Aos 63 anos, o grão-duque ainda recordava, com gratidão, aqueles serões de janeiro de 1887.

*Bastante oportuno, por ocasião das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil

Rota Lisboa (1/2022): O futuro das relações Brasil-Portugal após os 200 anos de Independência

30 de Junho de 2022, por José Venâncio de Resende 0

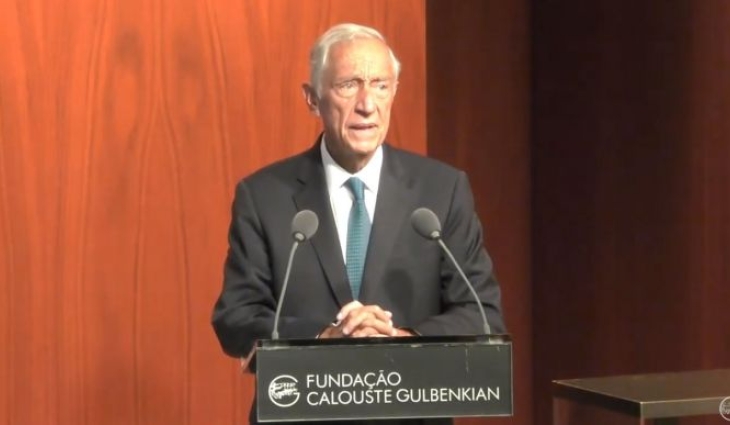

Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai participar ativamente das comemorações dos 200 anos de Independência.

Brasil e Portugal estão “convidados a viver em conjunto por decisão das maiorias, numa relação multilateral, já que esta é a vocação dos dois países, disse o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, no encerramento da Conferência Brasil e Portugal: Perspectivas de Futuro”, nos dias 23 e 24 de junho na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa (Portugal). “Isto nos aproxima nas Nações Unidas, nas organizações quase universais, nos grandes temas que só podem ser resolvidos multilateralmente: o clima, os oceanos, as migrações, os refugiados, os terrorismos, a fome, a miséria, as desigualdades econômicas, sociais e culturais.”

Otimista, Marcelo manifestou a sua “fé inquebrantável no futuro da confluência duradoura” entre os dois países. Mas considerou que “é bom acompanhar as preocupações dos pessimistas” que “olham normalmente para os pormenores e perdem a noção do conjunto”. Durante várias horas nestes dois dias, ex-presidentes, políticos, empresários, professores universitários e diplomatas abordaram diversas questões, dividindo-se entre otimistas e pessimistas, participaram dos painéis de ex-presidentes (Antônio Ramalho Eanes, Aníbal Cavaco e Silva e Michel Temer) e sobre estratégia, economia e ciência, inovação e cultura.

A principal razão do otimismo do chefe de Estado português é a grande emigração em curso de brasileiros para Portugal. Na qualidade de “simples mortal” e de “um cidadão que tem como função representar um povo”, Marcelo Rebelo de Sousa observou que isto ocorre porque os povos optam antes dos governantes, dos líderes políticos e dos líderes empresariais. São brasileiros de diferentes classes sociais (média alta, média, média baixa) vindos de diferentes Estados, que já somam mais de 200 mil imigrantes, número elevado considerando uma população de 10 milhões. “Em Braga, por exemplo, metade dos encontros que tive durante o 10 de junho (Dia de Portugal) era com brasileiros. Está a transformar o retrato social de Braga. Isso acontece todos os dias com outras cidades portuguesas.”

Segundo o presidente, isto ocorre “por opção de vida”, favorecida por várias pequenas mudanças importantes, como legislação e direito e estatuto dos descendentes num grau mais longínquo português, bem como pela facilidade de circulação na Europa com o estatuto de cidadão europeu ou equiparado. “Começou a mudar o nosso panorama religioso – temos hoje uma comunidade evangélica em Portugal de centenas de milhares que não existia há 10 ou 15 ou 20 anos. Tem expressão política. Não sei se os políticos dão conta disso.”

Trata-se de “uma realidade social que vai dos mais pobres aos mais ricos, mas a grande maioria é classe média, no sentido mais amplo do termo”, relatou Marcelo. Inclui cientistas, investigadores (pesquisadores), acadêmicos (pós-graduação, cursos básicos ou de primeiro grau), profissões liberais, microempresas, pequenas e médias empresas, brasileiros “que me ficam a contar com aquela vivacidade que tem o brasileiro as suas aventuras empresariais, como é que fixaram e como é que estão em plena crise emergente da guerra a ter sucesso”.

Este fenômeno “vai mudando a economia, a sociedade, os hábitos, a maneira de falar, o entrosamento das crianças, o funcionamento das escolas, a vida social”, constatou Marcelo. “Isto está a acontecer e não vai parar, vai continuar”. Em sentido inverso, a comunidade portuguesa no Brasil está se rejuvenescendo. Trata-se de uma “comunidade mais jovem, mais dinâmica, mais inovatória que ou vai pra lá ou circula entre os dois países porque essas migrações em muitos casos são isso: o funcionamento em rede com o digital e a circulação das ideias, das convicções, das pessoas. Isto está a acontecer e é imparável”.

Por isso, Marcelo alerta: “é bom que aqueles que são responsáveis pelos povos percebam isso, porque se perceberem tiram proveito desse fenômeno. É muito importante para nós dois (Brasil e Portugal) o retirarmos todas as virtualidades daquilo que é o nosso presente e o que já começou a ser o nosso futuro”. Para além das comemorações do bicentenário da Independência, o presidente português considera-se “feliz por encontrar todos os dias no campo, na cidade, no interior, no litoral, nas ilhas uma coisa que é mais vasta, que é mais forte, que é imparável”. E lembra: passam os políticos, passam os líderes empresariais, os líderes sindicais (laborais), mas “há uma coisa que continua: os povos”. E conclui: “para aqueles que acreditam em democracia, é evidente que eles (os povos) são a fonte da legitimidade da democracia”; e para os que não acreditam não há outro remédio que não vergarem ao fato de que “de uma forma ou de outro tem de conquistar os povos”.

Questões sem respostas

A conferência refletiu as incertezas sobre o futuro, deixando em aberto respostas para questões levantadas ao longo das intervenções. Depois de mais de 20 anos de negociações, há chance de o acordo de livre comércio União Europeia-Mercosul ser ratificado pelos países envolvidos e transformar Portugal na tão sonhada “porta de entrada” do Brasil na Europa? A tendência de relações bilaterais, principalmente com países africanos, vai prevalecer sobre uma integração multilateral no âmbito da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)? Como superar a baixa complementaridade e os valores ínfimos no comércio entre os dois países e como ampliar os investimentos diretos nas respectivas economias? O que os governos podem fazer para facilitar a vida dos imigrantes que queiram trabalhar e fomentar o intercâmbio entre os estudantes dos dois países? Que níveis de cooperação podem ser aprofundados para ajudar na solução de problemas vitais como a substituição dos combustíveis fósseis por energias renováveis e a democratização do acesso à digitalização?

O ex-presidente Cavaco e Silva e João Gomes Cravinho, ministro português dos Negócios Estrangeiros, consideraram da maior importância concluir o acordo UE-Mercosul, até porque a guerra aumentou a necessidade de diversificação de mercados. Mas o próprio ex-presidente está entre os realistas/pessimistas que não acreditam na ratificação do bloco de livre comércio pelos parlamentos dos países, pelo menos enquanto houver guerra. O ex-embaixador no Brasil, Francisco Seixas da Costa disse que, com a guerra no leste europeu, o acordo perde relevância porque a Europa (com o acréscimo da Ucrânia) tende a se fechar – “A União Europeia mudou, caminha para se tornar mais unida e menos simpática” -; sem falar da resistência nas esferas agrícola (França e Irlanda) e ambiental (leia-se devastação da Amazônia). E ainda há aqueles que consideraram a proposta de acordo superada frente às demandas nas transições energética (substituição dos combustíveis fósseis) e digital, causadas pela pandemia, pela guerra e pelas mudanças climáticas.

Independente de haver acordo, alguns palestrantes acharam que o Brasil poderá ampliar as exportações de grãos para a Europa para compensar a Ucrânia. O que reforçaria a baixa complementaridade (comércio baseado em petróleo e alguns alimentos) entre os dois países apontada por Cavaco e Silva. Acredita-se que há potencial para um perfil de trocas mais tecnológico e criativo, tendo em conta as transformações econômicas em marcha. De qualquer forma, setores mais atraentes para impulsionar a parceria luso-brasileira parecem ser os de energias renováveis, produtos e equipamentos de saúde, tecnologias digitais, exploração sustentável dos oceanos (economia azul) e infraestrutura. A indústria aeronáutica foi citada como exemplo de sucesso, que tem na unidade da Embraer em Portugal uma ponte com o mercado europeu.

Aqui ganham papel relevante a educação e a imigração para aprofundar as relações entre os dois países. Aspiram-se ações concretas que facilitem a vida dos imigrantes (em termos de documentos), inclusive os mais qualificados, que queiram trabalhar; a criação de um programa de intercâmbio estudantil equivalente ao europeu Erasmus (bolsa de estudo para os níveis de graduação, mestrado, doutorado e estágio, com a possibilidade de os alunos cursarem até dois semestres em outra universidade e ter uma experiência também cultural); o impulso à cooperação entre universidades no âmbito científico e tecnológico, aproveitando o potencial existente (centros de excelência) e a experiência da pandemia em gerar soluções para resolver problemas concretos e urgentes.

Muito foi dito sobre o papel estratégico da língua portuguesa no futuro. Houve o reconhecimento da importância da CPLP para aumentar as sinergias entre os países da comunidade num ambiente multilateral. Mas para isso é preciso superar a tentação do Brasil em priorizar acordos bilaterais, principalmente com países africanos. Para Marcelo Rebelo de Sousa, é inevitável que no futuro haja cada vez mais uma confluência entre Brasil e Portugal, considerando os traços de relacionamento transatlântico e o mundo de oportunidades que a CPLP oferece por sua dimensão, localização estratégica, por ser “um fórum privilegiado de encontros” e pelas parcerias diversas próprias do multilateralismo - “não é por acaso que as grandes potências do mundo querem ser observadores associados da CPLP”.

Quanto à difusão da língua no mundo, considerou-se que há potencial de parceria entre a experiência de sucesso do Instituto Camões e o recém-criado Instituto Guimarães Rosa (do Itamaraty) – que “já nasce sexagenário” na definição da embaixadora Paula Alves de Souza - para ampliar este trabalho.

Muito se falou em tirar do papel a ideia de parceria estratégica entre os dois países, instituída em 2007. Uma dificuldade é que o Brasil pensa como continente e “grande potência”, na visão do analista internacional Paulo Portas. E a invasão da Ucrânia traz incertezas quanto ao futuro, uma vez que a Europa “está mais autocentrada” e “caminha para se tornar mais unida e menos simpática em relação ao mundo exterior”, segundo Seixas da Costa, embora continue presente o papel de Portugal como “promotor da dinâmica com África e América Latina”. A dúvida é sobre qual será o comportamento do Brasil, como membro dos BRICS (bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), numa situação de agravamento da crise militar com Estados Unidos/Europa e China/Rússia em lados opostos. “Onde ficará o Brasil?”

A única autoridade brasileira presente na conferência foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Notou-se a ausência (justificada) do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Participaram da abertura o coordenador das comemorações dos 200 anos de Independência, Francisco Ribeiro Telles, e o coordenador do grupo de trabalho do bicentenário Gonçalo Mello Mourão, além do embaixador em Portugal Raimundo Carreiro. Entre os palestrantes, encontravam-se a professora de relações internacionais da UERJ, Miriam Gomes Saraiva; o presidente da Academia de Letras, jornalista Merval Pereira; o ex-presidente do BNDES, economista Luciano Coutinho; a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; e o ex-reitor da USP, Vahan Agopyan.

Para quem tiver interesse e disposição, segue a íntegra dos painéis: https://gulbenkian.pt/agenda/brasil-portugal-perspetivas-de-futuro/

Por que escolher bem o seu deputado federal?

03 de Junho de 2022, por José Venâncio de Resende 0

Que os eleitores estejam inspirados para preencher bem estas cadeiras.

Cerca de R$ 3,233 milhões em emendas parlamentares foram destinados a Resende Costa (valores efetivamente pagos), no período 2019-2021, num levantamento preliminar, portanto imperfeito, que consegui graças ao apoio de lideranças políticas e vereadores, como Amadeu Coelho, Cleiton Santos, Fernando Guerra, Fernando Chaves e Paulinho Altivomoura. São recursos basicamente destinados a investimentos (há alguma verba para custeio) em áreas de infraestrutura (veículos, máquinas e equipamentos etc.), saúde (especialmente o Hospital Nossa Senhora do Rosário e o Lar São Camilo), educação e agropecuária. Por restrições da lei eleitoral, não devo citar os deputados e respectivos valores de emendas parlamentares. Não sei se o montante é pouco ou muito, se comparado com o de outros municípios do mesmo porte.

De início, gostaria de dizer que tenho fortes restrições a emendas parlamentares, da forma como são obtidas em Brasília e como são concedidas aos municípios. Para o jornalista e pesquisador em comunicação política Fernando Chaves, “num sistema político ideal” nem deveriam existir emendas parlamentares. “O orçamento seria todo aprovado a partir do poder executivo, passando pelo aval do parlamento e com mecanismos eficientes de participação popular.” Seria um orçamento público “definido de forma mais técnica, transparente e menos política”. Dessa forma, os parlamentares ficariam mais restritos a sua função legislativa e o chamado toma lá dá cá seria muito menor. Ele aponta, ainda, outro benefício: a diminuição dos chamados currais eleitorais, mantidos por parlamentares a partir do envio de emendas, muitas vezes negociadas de forma escusa. Por fim, um suposto fim das emendas parlamentares levaria ao amadurecimento dos critérios de voto da população, “retirando o critério ´envio de verbas´ do primeiro plano e dando mais importância aos critérios efetivamente ideológicos na hora de se definir o voto”.

Mas, infelizmente, as emendas parlamentares fazem parte da nossa realidade política, temos de conviver com elas. De qualquer forma, acredito que possamos, nos próximos anos, aperfeiçoar o sistema de acompanhamento das emendas parlamentares destinadas ao nosso município, por razões que vou expor adiante. Na ausência de um sistema distrital de eleição do nosso representante na Câmara dos Deputados – e por extensão na Assembleia Legislativa -, temos de aperfeiçoar na prática a nossa relação com o deputado que nos representa, sobretudo em Brasília onde são tomadas as decisões mais relevantes, quer do ponto de vista do interesse do eleitor quer das demandas do poder público municipal. É nesse contexto que devem ser consideradas as emendas parlamentares.

Uma primeira pergunta que se coloca é: quem decide o que é prioridade em termos de emenda parlamentar? É o próprio deputado ou as lideranças políticas locais em sintonia com as aspirações dos munícipes? Emendas parlamentares direcionadas a um município de porte pequeno, como Resende Costa, são uma concessão de um deputado ou de fato atendem a uma prioridade municipal?

São questões que fazem toda a diferença. Se não houver uma estratégia local, o município torna-se um balcão de negócios no qual leva vantagem quem oferece mais. Quero alertar que isto não é um discurso vazio nem demagógico. É a simples constatação dos vícios do modelo vigente no qual o deputado precisa caçar votos no Estado inteiro por uma questão de sobrevivência política.

Insisto que o município deve ter uma estratégia de médio e longo prazo na qual as lideranças políticas locais devam definir as prioridades a serem perseguidas e o que desejam dos representantes políticos de sua comunidade nas esferas federal e estadual. É neste contexto que entram as emendas parlamentares. Na ausência dessa estratégia, o município, seja Resende Costa ou outro qualquer, torna-se uma terra de ninguém, onde qualquer deputado pode chegar e oferecer uma emenda parlamentar para uma escola, um hospital, uma associação, uma creche, um lar de idosos, etc.

É como um grande varejo no qual a gestão municipal não exerce controle – no sentido positivo da palavra - sobre a destinação das emendas recebidas. Acredito que o orçamento municipal, aprovado a cada ano pela Câmara, deveria explicitar uma estimativa de investimentos alargada, que inclua uma previsão de transferências federais ou estaduais (aquelas que não são constitucionais) com base num histórico, por exemplo, dos últimos cinco ou dez anos, independentemente do partido patrocinador ou da finalidade a ser contemplada.

Em outras palavras, o montante estimado das emendas parlamentares deveria constar do orçamento aprovado – e, no encerramento do ano fiscal, ser confrontado com o efetivamente realizado. O que não seria demérito algum para o deputado ou para o partido que apresentou a emenda parlamentar; muito pelo contrário, ganharia mais visibilidade.

Freios e contrapesos

Mas nem só de emendas parlamentares vivem (ou devem viver) os deputados. Precisamos ter claro que, gostemos ou não, nenhum presidente governa o país sem (ou contra) o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados – o centro de decisões está no Congresso e os políticos sabem muito bem disso. E, quanto pior for o nível e a qualidade dos parlamentares eleitos, mais barganhas o executivo terá de fazer para aprovar os seus projetos. E mais: isto serve de munição para populistas de plantão (e seus seguidores fanáticos) defenderem medidas extremas como o fechamento do Congresso como se fosse a solução mágica pra tudo.

De nada vale escolhermos mal o nosso representante parlamentar e depois passarmos os anos seguintes a reclamar deles ou a enxovalhar a chamada classe política, como se todos fossem farinha do mesmo saco. Vivemos uma época em que o sistema de três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) é contestado por um segmento da população de viés autoritário, o que exige dos eleitores maior atenção ao escolher o seu deputado. É verdade que nosso modelo político é perverso na medida em que não fideliza – e não compromete – o parlamentar eleito com o seu eleitor. Mas é o que temos.

Por isso, precisamos ficar atentos a alguns detalhes. O chamado sistema de freios e contrapesos existe justamente para impedir que um poder se sobreponha ao outro. Cada poder tem as suas funções e deve se ater a elas. A separação das funções é justamente para evitar a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa ou de grupos de interesse – pelo menos deveria ser. O segredo está na autonomia que cada poder tem para exercer a sua função e na harmonia entre os três poderes para evitar que haja abuso por parte de um deles.

Quanto à escolha do deputado em si, devemos valorizar esta decisão como se fosse a última tanto quanto (ou mais) valorizamos a escolha do presidente ou do governador. Procuremos saber o que pensam os candidatos da nossa região. Qual é a visão que eles têm sobre temas essenciais para o nosso presente e o nosso futuro, como boas políticas públicas nas áreas de saúde, educação, empregabilidade (formação e reciclagem de mão de obra) e sustentabilidade (por exemplo, incentivo à adoção de energias alternativas como a solar), investimentos em infraestrutura e em inovação tecnológica etc.

Por um candidato a deputado que esteja, ao mesmo tempo, próximo de nossa realidade municipal e que tenha ideias claras sobre os rumos do país que este ano completa 200 anos de independência.

Carta de Lisboa (2021): Livro, pandemia e clima

19 de Novembro de 2021, por José Venâncio de Resende 0

Volto ao Brasil, quase dois anos depois de minha chegada a Portugal nos primeiros meses da pandemia, com sensações contraditórias. De um lado, a satisfação de ter recuperado parte do atraso nos planos de lançamento do meu livro, e a constatação de que a ciência está vencendo a guerra contra o novo coronavírus.

Foram realizados dois eventos de apresentação do livro “Cidades e Resendes”: um em outubro na cidade de Viseu, em parceria com a Associação Casa do Brasil; o outro em novembro na Vila Resende, em parceria com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e a Foto Ideal Resende. A receptividade deu-me ânimo para investir, nos próximos anos, em novas apresentações do livro (Açores, Cabanas de Viriato, talvez na cidade de Praia no Cabo Verde!) e no projeto de criação do site da Rede de Cidades Resendenses (RCR).

Quanto à pandemia, ciência e indústria, com apoio de alguns governos, cumprem a sua parte, ao produzir em tempo recorde vacinas e medicamentos para enfrentar o novo coronavírus (nova geração de vacinas mais eficientes deverá chegar em 2022). A pandemia ainda não acabou (a Europa já entrou na quarta onda), devendo estender-se por tempo indeterminado, o que é agravado pelo descompasso na vacinação, tanto internamente em países onde há grande contingente de negacionistas quanto na distribuição desigual entre países ricos, intermediários e pobres.

De outra parte, minha sensação é de que estamos perdendo a guerra contra o aquecimento global para os interesses políticos e econômicos. Frustração bem traduzida pela jovem ativista ambiental Greta Thunberg, que vê muito blá blá blá e pouco resultado. Ouve-se muito a expressão “zero emissões” (meta de descarbonizar totalmente a economia), mas parece mais figura de retórica do que objetivo a ser alcançado neste século. “O sonho de um planeta de quase 8 milhões de habitantes viver em conforto material será inatingível se é baseado numa economia movida por carvão, petróleo e gás natural” (The Economist, 30/10/2021).

Uma coisa é certa: a maior parte da economia mundial está sujeita à meta de emissões zero, o que deverá traduzir em crescente aumento da dívida pública em relação ao PIB de cada país; sem a certeza de que estas metas serão atingidas. Dia desses, ouvi um especialista dizer, num debate, que o maior obstáculo está em enfrentar uma crise climática global com soberanias nacionais. E nesse contexto está presente o desafio de contrapor o nosso comportamento consumista, em geral apoiado/incentivado pelos governos, à necessidade de conter a rápida evolução do aquecimento global.

Basta ver a Torre de Babel em que se transformou a Conferência do Clima (COP 26), realizada em novembro na cidade escocesa de Glasgow, considerada, por muitos especialistas, insuficiente no seu objetivo de limitar, até 2100, o aquecimento da Terra em 1,5ºC acima da era pré-industrial (século 18). Estudo do Climate Action Tracker, um consórcio de pesquisadores, publicado em novembro, mostra que, se todos os planos de descarbonização em 2030 já anunciados fossem executados, haveria 68% de chance de as temperaturas a nível global, em 2100, ficarem entre 1,9ºC e 3.0ºC mais quentes do que nos tempos pré-industriais, com média estimada de 2,4ºC.*

Se houve avanços na COP26, foram a conclusão do “livro de regras” do Acordo de Paris (sobre planos de ação dos países para alcançar um futuro de baixo carbono e resiliência climática) e a regulamentação do mercado mundial de carbono (redução das emissões globais de gases de efeito estufa por parte dos países vista como um valor econômico a ser transacionado, ou seja, empresa ou país que polui pode comprar créditos de carbono, uma espécie de “autorização”, daqueles que emitem menos e tem florestas; cada crédito corresponde a uma tonelada de dióxido de carbono - CO2).

Quanto à proposta de banir os combustíveis fósseis (petróleo e carvão), bem, aqui não se fala a mesma língua, principalmente se os interlocutores são os grandes produtores de petróleo (no âmbito da OPEP) e os maiores poluidores do planeta (China, Índia, Rússia etc.). Assim, limitou-se à vaga promessa de “reduzir” o uso do carvão “sujo e os subsídios ineficientes” para os combustíveis fósseis em geral. Também avançou pouco a promessa dos países ricos (feita no Acordo de Paris) de destinar 100 bilhões de dólares anuais em financiamento climático para os países mais pobres saírem da energia fóssil e enfrentarem as catástrofes provocadas pelo aquecimento global (secas, incêndios, enchentes, poluição, furacões etc.).

O lado positivo da COP26 foi a marcante presença da sociedade civil, sobretudo os jovens. O pavilhão Brazil Climate Action Hub evidenciou a riqueza e a diversidade do País, relatou João Gabriel de Lima, do jornal O Estado de S. Paulo: Por lá passaram cientistas de alto nível (comprometidos em evitar a mudança climática); políticos (da nova geração) e ambientalistas; representantes dos movimentos indígena, negro e de jovens; CEOs de empresas e líderes do agronegócio, lado a lado com ativistas de organizações como o Greenpeace”. “Cada vez mais a nova geração cobra de seus líderes soluções concretas para o clima.” E as lideranças indígenas são cada vez mais ouvidas no cenário internacional sobre a preservação de florestas como a Amazônia.

Contradições

Durante a COP26, ouviu-se inúmeras vezes a palavra “pobre”, em referência às maiores vítimas do aquecimento do planeta Terra. Porém, esta palavra está eivada de contradições, quer em relação a diferenças entre países quer quanto às populações mais ou menos afetadas pelos efeitos da crise climática.

Propõe-se, corretamente, acabar com os subsídios (e aumentar impostos) aos combustíveis fósseis, mas como evitar que os mais pobres sejam os mais penalizados pelos aumentos nos seus preços? Há algum consenso, corretamente, de que, num prazo não muito longo, é preciso banir os combustíveis fósseis (petróleo, carvão, gás natural), mas como assegurar que os mais pobres tenham acesso a energias limpas e carro elétrico a preços acessíveis? Defende-se, acertadamente, que é preciso banir o carvão da produção de energia, mas como garantir empregos para os milhares de trabalhadores da exploração de carvão? Procura-se estimular a produção de energias solar e eólica, mas como garantir o lítio usado nas baterias se ambientalistas resistem à exploração deste mineral em seu território? E há também a resistência à instalação de reatores nucleares, que produzem energia limpa, sob a alegação de falta de segurança e de altos investimentos na sua instalação; isto por parte de países que possuem “estoque” de bombas atômicas.

Que é preciso substituir os combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão) por energia renovável (hidrelétrica, eólica, solar) poucos discordam. Mas os custos econômicos e sociais são tantos que há o risco de se criar a “pobreza energética”, o que torna a transição mais difícil, como alerta o analista econômico Celso Ming, do jornal O Estado de S. Paulo. Outros aspectos apontados por Ming são os elevados investimentos necessários, da ordem de US$ 4 trilhões por ano até 2030 (para garantir a neutralidade das emissões até meados do século), segundo estima a Agência Internacional de Energia (AIE); e a pressão enorme que já começa a existir sobre materiais e matérias-primas. “Essa transição exigirá o desmonte de trilionárias instalações de petróleo, carvão, gás natural e frotas de veículos e a substituição correspondente de mão de obra.”

Não apenas isso. Como abrir mão de combustíveis fósseis, que custam menos, e obrigar os mais pobres a adotar tecnologias mais caras que podem agravar ainda mais a sua subsistência? Ainda estamos longe de completar esta transição, mas bastou a pandemia para desorganizar o abastecimento mundial. Pelo menos por algum tempo, teremos de conviver com petróleo e gás natural escassos e caros no mercado global, o que, paradoxalmente, leva à reativação de termoelétricas a carvão mineral igualmente poluidoras (O Estado de S. Paulo, 31/10/2021).

Transição

Há especialistas que acreditam que haverá uma transição dos combustíveis fósseis (petróleo e carvão) para as energias chamadas limpas (solar, dos ventos, hidroelétrica, etc.), passando pelo gás natural e pelo hidrogênio. Philipp Hauser, associado sênior da think tank alemã Agora Energiewende, admite que é uma mudança complexa; por isso, defende que é preciso garantir que todos os países tenham condições de fazer a transição energética quase que simultaneamente, a fim de evitar que a desigualdade desencadeie graves problemas econômicos e sociais. De qualquer forma, ele reforça que o momento é de investir de forma decisiva na geração renovável e no uso eficiente da eletricidade em setores importantes, como a indústria e o transporte.

Vejamos os casos quase extremos de Índia e Coreia do Sul. A Índia é um país com desigualdade social gritante, e altamente dependente do carvão para produzir energia, o que o torna um dos maiores poluidores (e poluídos) do mundo; não tem tradição de produzir energia a partir de reatores nucleares, mas possui bombas atômicas. Esta mesma Índia quer postergar ao máximo (para 2070) a eliminação do carvão. Já Coreia do Sul tem planos mais ousados de fazer a transição de indústrias manufatureiras de carbono intensivo para uma economia de baixo carbono, mas terá de conciliar reduções de até 80% nas emissões com prazo relativamente curto (três décadas).

The Economist apresenta um cenário futuro para a Coreia do Sul bastante elucidativo: “Fábricas que fazem carros a gasolina e diesel terão de mudar para baterias e veículos elétricos. Estaleiros terão de produzir navios que utilizem combustíveis mais ecológicos, e a indústria petroquímica terá de fornecer estes combustíveis. Fornos metalúrgicos terão de substituir o coque feito a partir do carvão. A eletricidade para a indústria e as famílias, produzida atualmente na maior parte por usinas a carvão, vai ter de mudar para fontes renováveis”. E completa: “No futuro, imaginam os governantes, lugares como Ulsan (cidade metropolitana na costa sudeste do país) e Gunsan (cidade localizada na província de Jeolla do Norte) serão conectados por grandes parques eólicos e cobertos por painéis solares. O hidrogênio verde vai abastecer a próxima geração de navios de cargas e fornos de produção de aço serão neutros em carbono”.

Certamente, estamos todos no mesmo barco.

Dinossauro contra a extinção, na voz de Milton Nascimento: https://www.youtube.com/watch?v=KGJgQ4_eStc

*The Economist (13/11/2021)

Rota Lisboa (4/2021): De armas e livros

30 de Junho de 2021, por José Venâncio de Resende 0

Alguns livros doados à Biblioteca Municipal de Resende Costa.

Acabo de ter um grande dissabor com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Algumas semanas depois do envio de um pacote de livros (Lucrécia Bórgia: A Princesa do Vaticano, de C. W. Gortner, e O Egipto, de Eça de Queirós) de Portugal para o Brasil, a Biblioteca Municipal de Resende recebeu, em 16 de junho, um aviso da estatal: “Sua encomenda, referenciada acima (UA0058445573PT), encontra-se no Centro Internacional dos Correios e, para liberá-la, é necessário que você realize o pagamento do Serviço de Despacho Postal”.

Mas, como? Não se trata de “encomenda” nem de mercadoria importada. Ao despachar o envelope em 05/05/2021, na forma de doação, paguei o valor de 15,79 euros, o que equivale a R$ 93,55 (conversão em 30 de junho).

Inconformado, reclamei ao “Fale Conosco” da estatal (protocolo 142095352) e, pelo visto, fizeram ouvidos de mercador, a julgar pela resposta: “Caro Cliente! Como o prazo para o pagamento do despacho postal expirou, a encomenda em questão, encontra-se em processo de devolução ao país de origem. Nessas circunstâncias, não há possibilidade de resgate do objeto”.

Não satisfeito, acionei a Ouvidoria da estatal, tendo minha demanda sido acatada no dia 29 de junho. Mas não alimento muita esperança quanto ao destino desta correspondência, especificamente, pois temo que, a esta altura, ela já esteja em trânsito de volta ao remetente em Lisboa.

Há algum tempo encaminho livros, a título de doação, para a Biblioteca Municipal de Resende Costa, minha cidade natal. E nunca tive problema com as remessas anteriores. Em meio a este “incidente de percurso”, nova remessa de livros já estava a caminho do Brasil. Em alguns dias, saberemos se o ocorrido foi uma “barbeiragem” ou se a prática de cobrar doações de livros no destino veio para ficar.

Em caso de se confirmar a segunda opção, aí então saberemos que terá sido implantado de vez no Brasil a política de valorizar mais as armas do que os livros, mais o militarismo do que a cultura.

Texto de 30/06/2021